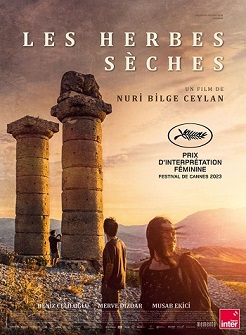

Admiratrice de ce cinéaste turc, dont j’avais particulièrement aimé Winter Sleep (2014), Le Poirier sauvage (2018) et Uzak (2002), la sortie de chacun de ses films est toujours un événement spécial, qui me rend curieuse et impatiente…

Note Pratique sur le film

Nationalité : Turque.

Production franco-germano-turque.

Date de sortie en salles (France) : 12 juillet 2023

Durée : 197 minutes (3h17)

Résumé du début de l’histoire

Samet (Deniz Celiloglu), un homme d’une trentaine d’années, originaire d’Istanbul, exerce son métier de professeur de dessin dans un collège d’une province reculée de l’Anatolie orientale. Dans sa classe, il entretient une relation privilégiée avec Sevim (Ece Bagci), une adolescente de treize ou quatorze ans, qu’il chouchoute plus ou moins ouvertement. Un jour, son collègue Kenan (Musab Ekici) et lui sont tous les deux convoqués par le recteur car deux élèves les accusent de gestes déplacés, de harcèlement sexuel. Les deux enseignants, abasourdis et indignés devant ces accusations, cherchent à savoir vainement de quelles élèves elles proviennent. Il apparaît bientôt que la petite Sevim n’est pas étrangère à cette plainte. (…)

**

Mon Avis

C’était la première fois que je voyais un film de Nuri Bilge Ceylan sur grand écran (j’ai vu les autres en DVD) et je reconnais que la beauté des images (paysages de neige, montagnes embrumées ou visages durcis et creusés par les épreuves) gagne à être regardée en grand. Ceci dit, l’inconfort de devoir rester assise plus de trois heures trente (3h17 de film + un gros quart d’heure de publicités et bandes annonces) sans pouvoir faire de pause – me dégourdir les jambes ou m’étirer un peu ! – a été pour moi difficile sur le plan physique !

Ces considérations n’ont peut-être rien à voir avec la qualité de ce film mais je dirais qu’il faut un minimum de santé et de bonne endurance pour aller le voir. Et, justement, ce réalisateur s’est spécialisé de façon quasi systématique dans les longs métrages excédant largement les trois heures et, dans le cas de ces » Herbes sèches » ça ne m’a pas semblé tout à fait justifié car j’ai ressenti des longueurs à deux ou trois moments et je me suis interrogée sur la nécessité de certaines scènes. Certes, ce cinéaste a un style bien à lui : une manière de prendre son temps et de développer son propos qui lui est très personnelle. Mais ici cela m’a paru un peu moins convaincant que dans d’autres films de lui – bien que ce soit encore très beau.

Comme souvent chez Ceylan, le héros est un type peu sympathique et, ici, il est particulièrement déplaisant : menteur, veule, malhonnête, mesquin, revanchard, égocentrique… mais Ceylan ne cherche pas à condamner son personnage et son regard n’est pas celui d’un moraliste. Par exemple, les dernières scènes ne nous montrent pas la punition du héros ni d’ailleurs sa rédemption. Nous entendons les paroles de Samet en voix-off et il nous tient un discours assez philosophique sur le fait que le bien et le mal sont indissociables, étroitement mêlés dans le cœur des hommes, et il nous invite à l’espérance.

Par moments, pendant certaines scènes, j’ai pensé à Dostoïevski à cause des thèmes évoqués (culpabilité, délation, paranoïa, soupçon, angoisse, agressivité, humiliations ou intimidations, etc.) sauf que je m’attendais à une fin plus dramatique, étant donné que la tonalité générale est sombre et pessimiste, et j’ai été heureusement surprise.

Les acteurs sont tous formidables et particulièrement Merve Dizdar, la jeune femme handicapée, au visage très expressif, qui a vraiment des regards et des postures inoubliables. Elle incarne son personnage avec une sensibilité rare et je comprends qu’elle ait remporté le prix d’interprétation à Cannes. La longue scène de discussion, chez elle, avec Samet, au sujet d’un nécessaire engagement politique, en opposition à son individualisme à lui, est l’un des points culminants de ces 3h17, et vraiment captivante, autant par la qualité de ses dialogues que par l’intensité du jeu d’acteurs.

J’ai trouvé que c’était un superbe et grand film mais j’en avais tout de même préféré d’autres de ce même cinéaste, comme Winter Sleep ou Le Poirier sauvage qui me paraissaient plus cohérents, dotés d’une construction plus claire.

**